얼마전에 자료들을 정리하다가 한 5년 전 뮤직쉐이크 자료들을 발견했다. 그 중 뮤직쉐이크 US를 거의 5년 동안 운영하면서 거의 매일 들여다 보면서 고민하고, 바꿔보고, 실험하고 또 고민하던 그림이 있었는데 바로 이 conversion funnel 이다.

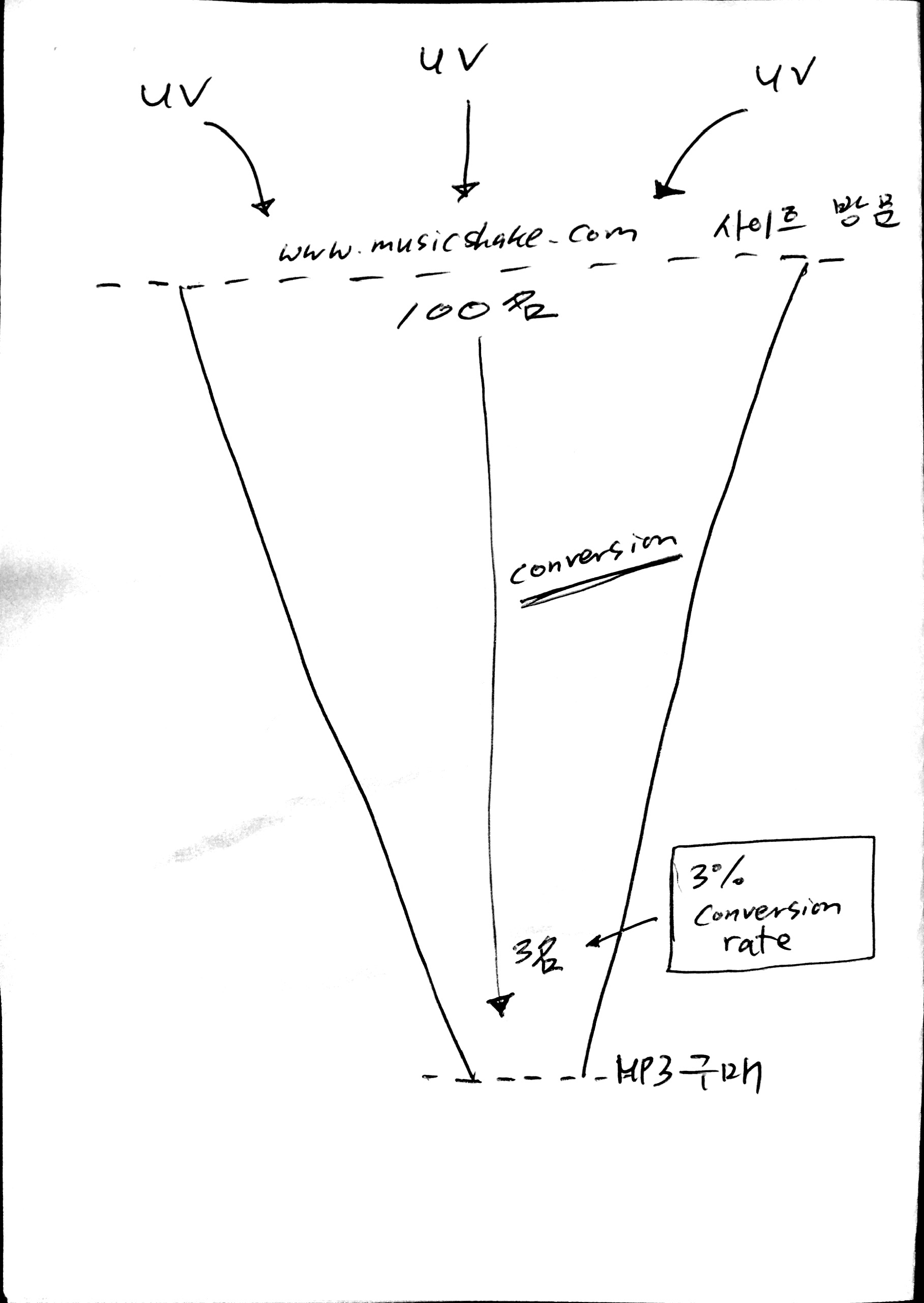

인터넷 서비스, 특히 전자 상거래나 광고 쪽 일을 하시는 분들은 conversion funnel에 대해서는 잘 아실텐데 내가 보기에는 인터넷 비즈니스나 굴뚝 산업이나 모두 이 conversion funnel에 대해서는 잘 알고 있어야 한다고 생각한다. 모든 산업에 적용되는 굉장히 기본적이고 중요한 개념이기 때문이다. 아니, 잘 알고 있기 보다는 내가 하고 있는 비즈니스의 conversion funnel에 대해서 굉장히 깊게 고민해봐야 한다. 그림의 깔때기의 윗부분은 musicshake.com 사이트를 방문하는 순방문자수(UV = Unique Visits) 이고 아랫부분은 순방문자 중에서 MP3를 구매하는 사용자수 이다.

즉, 뮤직쉐이크를 방문하는 네티즌은 몇 명이고 이 중 도대체 몇 명이 돈을 내고 MP3를 구매하는지를 보여주는 그림이다. 여기서는 그냥 이해를 쉽게 하기 위해서 사이트 방문자는 100명이고, 이 중 실제로 돈을 내고 MP3를 구매하는 사람은 3명으로 그림을 다시 구성해 봤다. 이 경우 conversion rate은(전환율 = 방문자가 돈을 내는 사용자로 전환되는 비율) 3% 이다. 서비스마다 다르겠지만, 전자상거래 서비스의 평균 전환율은 3% 정도이다. 이 정도면 괜찮은 비즈니스라고 할 수 있고 전환율이 5%면 상당히 높다고 할 수 있다. 전환율이 10%면 꽤 성공적인 비즈니스를 운영하고 있다고 할 수 있다.

뮤직쉐이크를 운영하면서 여러가지 목표를 가지고 움직였지만 역시 궁극적인 목표 중 하나는 바로 이 ‘전환율’ 이었다. 어떻게 하면 우리 사이트를 방문하는 고객 중 더 많은 사람들이 돈을 쓰게 만들 수 있을까? 아마도 이 글을 읽는 사람 중 창업해서 비즈니스를 하고 있다면 산업을 막론하고 누구나 다 풀어야 할 가장 중요한 숙제이다. 위의 3% 전환율을 가지고 이야기를 해보자. 전자상거래 서비스라면 ‘3명이 아니라 10명이 우리 사이트에서 물건을 구매하게 하려면 어떻게 해야하나(전환율 3% -> 10%)’라는 고민을 끈임없이 할 것이다. 게임을 만들고 있다면 ‘우리 게임을 하는 100명의 게이머 중 3명이 아니라 15명의 게이머들이 in-app 구매를 하게 하려면 어떤 아이템을 팔아야 하나(전환율 3% -> 15%)’에 대한 고민을 할 것이다.

나도 뮤직쉐이크를 운영하면서 매일같이 이 고민을 했다. 어떻게 하면 더 많은 사람들이 돈을 내고 MP3를 구매하게 만들어서 회사의 매출을 올릴 수 있을까? 이론적으로는 간단하다.

-funnel 입구를 더 넓게 만드는 방법이 있다: 전환율 3%라고 했을때 100명이 사이트 방문을 하면 3명이 돈을 쓴다. 그러면 절대적으로 이 100명의 순방문자수를 10,000명으로 증가시키면 300명이 돈을 쓴다. 순방문자수(=funnel 입구)를 계속 증가시키면 된다

-funnel 출구를 더 넓게 만드는 방법이 있다: 100명의 방문자 중 3명이 아니라 30명이 돈을 쓰게 만들면 된다. 즉, 전환율을 30%로 증가시키면 된다

-funnel의 입구/출구를 다 넓힌다: 순방문자수도 늘리는 동시에 전환율도 높이면 된다

그런데 이게 말은 쉽지만 해 본 사람들 이라면 전환율 0.1% 증가시키는게 얼마나 힘든 일인지 잘 알고 있을 것이다. 순방문자 늘리는 것도 제대로 하려면 굉장히 쉽지가 않다. 결국 위 3개 이론 중 쉬운 건 하나도 없다. 사이트로의 순방문자를 증가시키는 가장 쉬운 방법은 돈으로 마케팅을 하는 방법이다. 돈을 써서 서비스를 홍보하면 그만큼 많은 사람들에게 노출될 것이고 더 많은 사람이 방문할 것이다. 돈을 쓰지 않는 방법은 입소문이다. 입소문 나게 하려면 좋은 서비스를 만들어야 한다. 역시 쉽지 않다. 그리고, 방문한 사람들이 사이트에 계속 남아서 돈을 쓰게 만드는 건 또다른 이야기다. 전환율을 높이려면 방문한 사람들 중 더 많은 사용자가 돈을 쓰게 만들어야 하는데 해보신 분들은 알겠지만 정말 힘들다. 그리고 이 두개를 동시에 – 더 많은 순방문자 + 더 많은 전환 – 달성하는 건 Facebook 같은 회사한테도 힘든 지상과제이다.

그런데 이 깔때기를 조금 더 깊게 파고 들어가 보면 더 복잡해진다. 그리고 여기서부터 진짜 비즈니스가 만들어 진다.

더 복잡해 지는 부분에 대해서는 part 2를 통해서 설명하도록 하겠다.