오늘은 Forbes’ Midas List에 대한 이야기를 하려고 한다. High tech분야의 Top 100 투자자 (VC)들을 랭킹하는 Midas List를 Forbes지는 해마다 발표한다. 물론 랭킹을 매기는 방법론에 대해서는 말들이 상당히 많다. 찬성하는 사람들보다 방법론에 대해서 반론을 재기하는 사람들이 훨씬 많지만, 아마도 VC라면 이 리스트를 한번씩은 보면서 (몰래 보는 사람들도 있을거다) 자신의 이름이 top 100에 포함되어 있지 않으면 몇 주 동안은 기분이 그다지 썩 좋지는 않을것이라고 생각한다. 물론 이 랭킹 시스템이 100% 맞다고 나도 생각하지는 않지만, 전반적으로 Midas List의 top 100 VC들이 능력있는 투자자라는 점에 대해서 토를 달 사람은 없을거라고 생각한다. 참고로, 2009년 Midas List의 Top 10은 다음과 같다.

1. John Doerr (Kleiner Perkins Caufield & Byers)

2. Michael Moritz (Sequoia Capital)

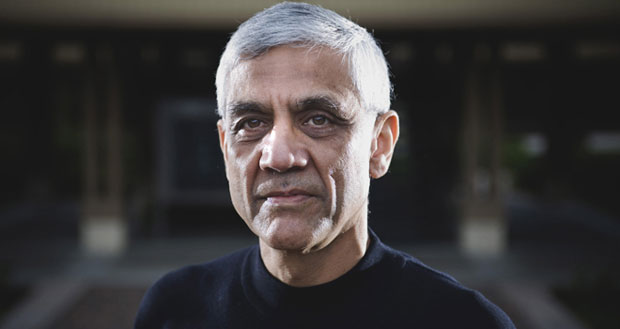

3. Ram Shriram (Sherpalo)

4. David Cheriton (Stanford University)

5. William Ford (General Atlantic)

6. Ronald Conway (Angel investor)

7. Andreas von Bechtolsheim (Arista Networks)

8. Aneel Bhusri (Greylock Partners)

9. James Perry (Madison Dearborn Partners)

10. Thomas Ng (GGV Capital)

우리는 흔희 좋은 VC라면 스스로 startup을 창업한 경험이 있거나, 실제로 운영을해서 operational 경험이 있어야 한다는 말을 많이 한다. 나도 여기에 100% 공감한다. 갖 대학을 졸업한 25살짜리 애송이가 나한테 뮤직쉐이크를 이렇게 경영해라, 저렇게 경영해라 간섭을 한다면 정말 짜증나겠지만, 실제로 벤처를 창업해서 성공적으로 exit을 한 VC가 나한테 조언을 준다면 경청을 할것이다. 한번도 startup life를 경험해 보지 않은 사람들이 어떻게 다른 startup의 비즈니스를 도와줄 수 있을까? 상식적으로 이해할수가 없다. 큰 회사와는 달리 startup은 오랫동안 생각해서 만든 느린 전략보다는 빠른 execution과 decision making 스킬이 요구되기 때문에 교과서로만 startup을 접해본 VC들은 어느정도 한계점에 부딪히기 마련이다.

그런데, 정말 그럴까? 나만 그렇게 생각하는게 아닐까? peHUB의 편집자 Dan Primack이 마침 나와 비슷한 질문을 스스로한테 하면서 Midas List를 요목조목 잘 분석을 해보았다.

“Operating 경험을 가진 투자자들이 더 능력있는 VC일까?”

2009년 Forbes’ Midas List 100명의 VC를 다음 3가지 category로 분류를 하였다.

–C: 전직 C-level 경영자

–O: 전직 operator (C-level 보다는 낮은 수준)

–X: Real 회사에서 전혀 operation 경험이 없는 사람들 (전직 banker, consultant, VC 등…)

“O”냐 “X” 냐에 대해서는 Dan도 약간 주관적인 입장이었다고 스스로 인정을 하고 있다. John Doerr나 Mike Moritz와 같이 거의 평생을 VC career에 종사하였던 사람들도 “O”로 분류를 하였는데 – 물론 John Doerr는 6년 동안 Intel에서 영업을 하였고 Mike Moritz는 약 10년동안 Time Warner 기자 생황을 하였지만 – 나같으면 그냥 “X”로 분류를 하였을 것이다.

결과는 내가 생각하였던거와는 많이 다르다. Top 100 VC 중 과반수 이상인 54명이 “X”였다. 즉, 소위 가장 잘나간다는 100명의 VC 중 50% 이상이 실제 회사에서의 operation 경험을 해보지 못한 사람들이다. 나머지 46명 중 21명만이 “C”이고, 25명은 그냥 “O”이었다. But, 이 리스트를 조금 더 파고 들어가서 top 10 VC만을 구분해 보면 10명 중 7명이 “O”이고, 이 중 5명이 “C”였다. 이게 뜻하는거는? 일반적인 생각과는 달리 VC의 과거 경험이나 경력이 실제 VC career의 성공과는 큰 상관관계가 없다는 이야기인거 같다.

그런데…정말 그럴까? 좀 이상하지 않나? 내 생각으로는 top VC들을 선정할때 가장 큰 영향을 미친 요소 중 하나가 바로 투자한 회사들의 성공 여부인거 같다. Google에 투자한 VC들이 능력없다고 누가 말할 수 있을까? 그리고 구글이야 워낙 초대박이 난 케이스이기 때문에 동일한 VC가 투자하였던 99개의 잔챙이 portfolio 회사가 망했더라도 이 VC의 성적은 못해도 “B+” 정도가 될것이다. 솔직히 말해서 Google같이 대박이 날 회사들은 VC들의 도움과는 약간 무관하게 알아서 잘된다. 즉, VC들의 능력과는 거의 상관없이 잘될 회사들은 그냥 자동으로 잘된다. 구글과 다르게 잘나가지 못하는 문제가 되는 회사들은 누군가가 옆에서 도와줘야하는데 이럴때 진가를 발휘하는 VC들이 바로 이 “C”와 “O”들인게다. 특히, up만 경험하게 아니라, down까지도 경험을 해본 operator들이라면 가라앉고 있는 startup들을 다시 물위로 인도할 수 있는 능력과 경험을 가지고 있는 VC들이라고 생각한다.

경기가 좋을때는 VC들의 no.1 능력은 포텐샬이 높은 벤처기업들을 발굴하는 실력이지만, 지금같은 시기에는 곤경에 빠져있거나 망해가는 startup들을 살려낼 수 있는 hands-on 경험이 능력있는 VC한테 가장 필요한 실력이 아닐까 싶다. 그리고 이러한 자질은 Harvard Business Review나 MBA 케이스 스터디에서 배울 수 있는게 아니라 현장 경험을 통해서만 습득할 수 있는 것이다.

Forbes’ Midas List에는 나 또한 존경하는 VC들이 상당히 많다. 이 VC들한테 반감이 있거나 불만이 있는거는 전혀아니고, 그냥 내 생각이 이렇다는 말이다.