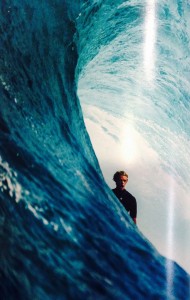

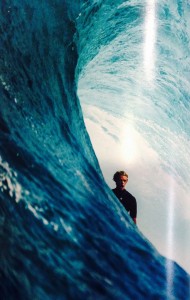

John Florence, Somewhere

John John Florence라는 젊은 천재 서퍼가 있다. 올해 나이는 22세 밖에 안 되었지만, 이미 여러 대회에서 우승을 했고 서핑의 미래에 큰 역할을 할 선수이다. 그는 전통적인 스타일을 따르지 않는 그만의 변칙 서핑 스타일 때문에 상당히 많은 팬층을 확보하고 있다. 이 젊은 친구가 집채만한 파도를 타는 사진들을 여러 잡지나 미디어에서 볼 수 있는데 이 사진들에는 대부분 다음과 같은 캡션이 붙는다. ‘John Florence, Somewhere’

이게 무슨 말이냐 하면 이 파도를 어디서 탔는지 밝히지 않는다는 의미이다. 이에 대해 그는 다음과 같은 설명을 한다. “진짜 서핑 매니아들의 꿈은 다른 사람들이 모르는 곳에서 가장 좋은 파도를 혼자 독차지하는거죠. 이 파도는 제가 태어나서 탄 파도 중 가장 훌륭했는데요 절대로 위치를 발설하지 않을 거예요. 전 세계에 이렇게 많은 서퍼들이 있고, 이들이 세계 구석 구석의 모든 바다에서 서핑을 했다고 생각하지만 아직도 우리가 모르는 그 어느 바다에 새로운 파도들이 있다는 뜻이죠. 그냥 계속 찾다보면 항상 새로운 파도를 발견할 수 있습니다.”

나에게는 아직 ‘발견되지 않은 파도’는 ‘발견되지 않은 스타트업’ 이다. 많은 투자자들이 더이상 하늘아래 새로운 것은 없다고 한다. 이미 나올만한 건 다 나왔고, 새로운 기술과 회사들은 이제 앞으로 많이 나오지 않을거라는 말을 하는 사람들도 많다. 그런데 곰곰이 생각해보면 나는 이런 말을 한 10년 전에도 들었던 거 같다. 생각할 수 있는 모든게 발명되었고, 왠만한 비즈니스 모델은 다 구현되었다는 말들을 했지만 과거 10년 동안 창업된 회사 수보다 최근 2-3년 동안 창업된 회사들이 더 많다는 걸 보면 새로운 회사는 항상 있고, 같은 비즈니스를 하더라도 그 방법에 있어서는 항상 새로운 방법이 존재하는거 같다. John Florence가 말했듯이 새로운 걸 계속 찾다보면 언젠가는 찾을 것이다.

세상은 가만히 멈춰있지 않다. 우리 생각보다 더 빠른 속도로 변화하고 있으며, 이 변화 속에서 항상 새로운 기회가 발생한다. 일반인들은 잘 감지하지 못하지만 창업가들은 이런 기회를 기가막히게 포착해서 항상 새로운 걸 만드려는 시도를 한다. 대부분 실패하지만 극소수는 제대로 성공해서 새로운 패러다임을 만들고, 새로운 비즈니스를 만든다. 60년대는 반도체 분야에서 큰 변화들이 있었고 인텔은 이 기회를 잘 포착했다. 70년대는 개인컴퓨터(PC)가 세상에 나왔다. 애플, 오라클, 마이크로소프트 모두 이때 창업됐다. 80년대는 인터넷이 탄생하면서 네트워킹의 강자 시스코가 태어났다. 90년대는 우리가 아는 인터넷이 드디어 메인스트림으로 들어와서 대중화가 되었고 이 기회를 제대로 포착한 유니콘 기업들이 탄생했다. 구글, 페이스북, 아마존 등이 이에 해당된다. 2000년도의 키워드는 ‘소셜’ 이었다. 10년 동안 소셜미디어가 고도화되었고, 엄청나게 많은 소셜 앱과 서비스들이 탄생되었다. 2010년도에는 큰 패러다임의 변화가 있었다. 바로 모바일 혁명이다. 아마도 이후부터 혁신에 가속도가 붙었고 한국도 창업에 불이 붙었던거 같다. 자, 이제 다음은 뭘까? 2020년, 2030년에는 어떤 새로운 것들이 이 세상에 나올까?

이제 기술의 발전은 끝났을까? 아마도 아닐거다. 앞으로 기술의 발전과 변화는 더욱 가속화 될 것이고, 새로운 회사들은 무궁무진하게 생겨날 것이다. 단지 관심을 조금 더 가지고 찾아야할 뿐이다.

얼마전에 ‘중학교 3학년 학생의 거대한 로켓‘ 이라는 글을 썼다. 로켓을 만드는 정재협 중학생을 만나보지는 않았지만, 어떤 학생일지는 항상 궁금하게 생각하고 있었다. 그런데 어제 재미있는 일이 발생했다. 구글캠퍼스 코리아(=캠퍼스서울)에서 약 한시간 동안 임정민 센터장과 불타는 창업토크를 진행했는데 갑자기 텀블벅에서 크라우드펀딩을 진행한 이 캠페인에 대한 질문을 했다. 오, 그런데 임센터장이 정재협 학생을 초청한 것이다!(이건 연출이 아니라 정말로 나는 전혀 예상하지 못했었다). 마치 ‘TV는 사랑을 싣고’ 와 같은 느낌이라고 할까?

얼마전에 ‘중학교 3학년 학생의 거대한 로켓‘ 이라는 글을 썼다. 로켓을 만드는 정재협 중학생을 만나보지는 않았지만, 어떤 학생일지는 항상 궁금하게 생각하고 있었다. 그런데 어제 재미있는 일이 발생했다. 구글캠퍼스 코리아(=캠퍼스서울)에서 약 한시간 동안 임정민 센터장과 불타는 창업토크를 진행했는데 갑자기 텀블벅에서 크라우드펀딩을 진행한 이 캠페인에 대한 질문을 했다. 오, 그런데 임센터장이 정재협 학생을 초청한 것이다!(이건 연출이 아니라 정말로 나는 전혀 예상하지 못했었다). 마치 ‘TV는 사랑을 싣고’ 와 같은 느낌이라고 할까?