“중요한 것은 비평가들이 아니다. 공功은 실제 경기장에서 먼지와 땀 그리고 피에 뒤범벅되어 용맹스럽게 싸우는 자의 몫이다. 그는 실수하고 반복적으로 실패한다. 또 가치 있는 이유를 위해 열정과 헌신으로 자신을 불태운다. 무엇보다 그는 마지막에 주어지는 위대한 승리와 패배를 알기에, 그것들을 전혀 모르는 차갑고 겁 많은 영혼들과 결코 함께하지 않는다.”

“중요한 것은 비평가들이 아니다. 공功은 실제 경기장에서 먼지와 땀 그리고 피에 뒤범벅되어 용맹스럽게 싸우는 자의 몫이다. 그는 실수하고 반복적으로 실패한다. 또 가치 있는 이유를 위해 열정과 헌신으로 자신을 불태운다. 무엇보다 그는 마지막에 주어지는 위대한 승리와 패배를 알기에, 그것들을 전혀 모르는 차갑고 겁 많은 영혼들과 결코 함께하지 않는다.”

-‘민주주의의 시민의식’연설 중. 1910년 4월 23일 파리 소르본 대학. 테오도어 루스벨트, 미 대통령-

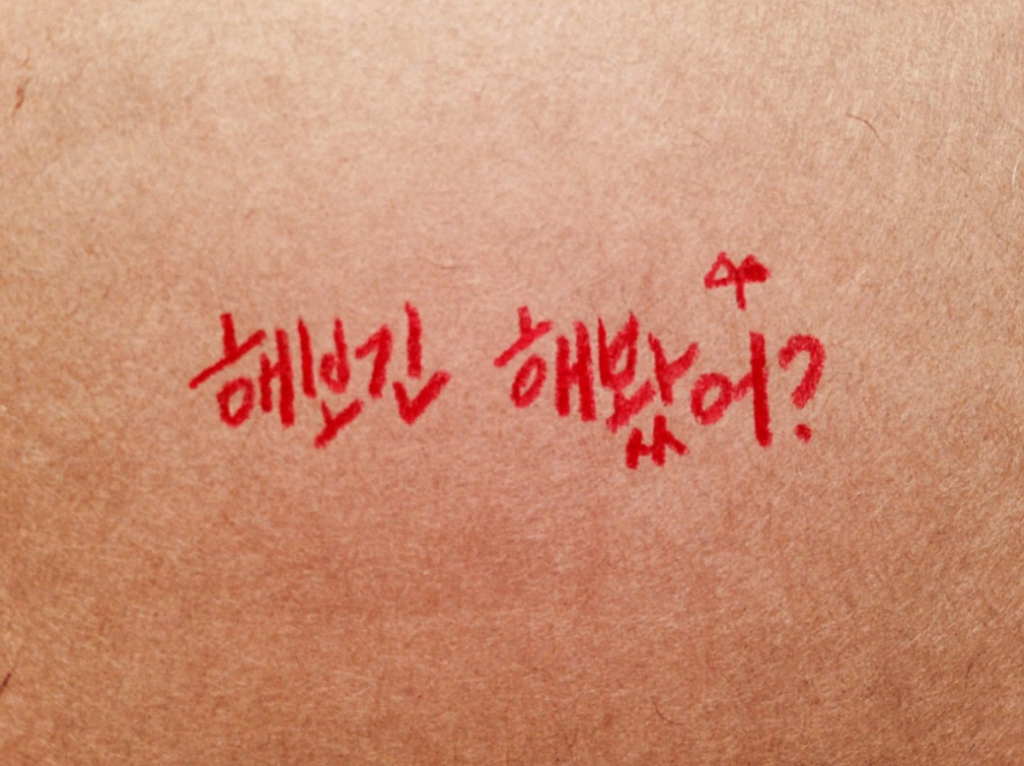

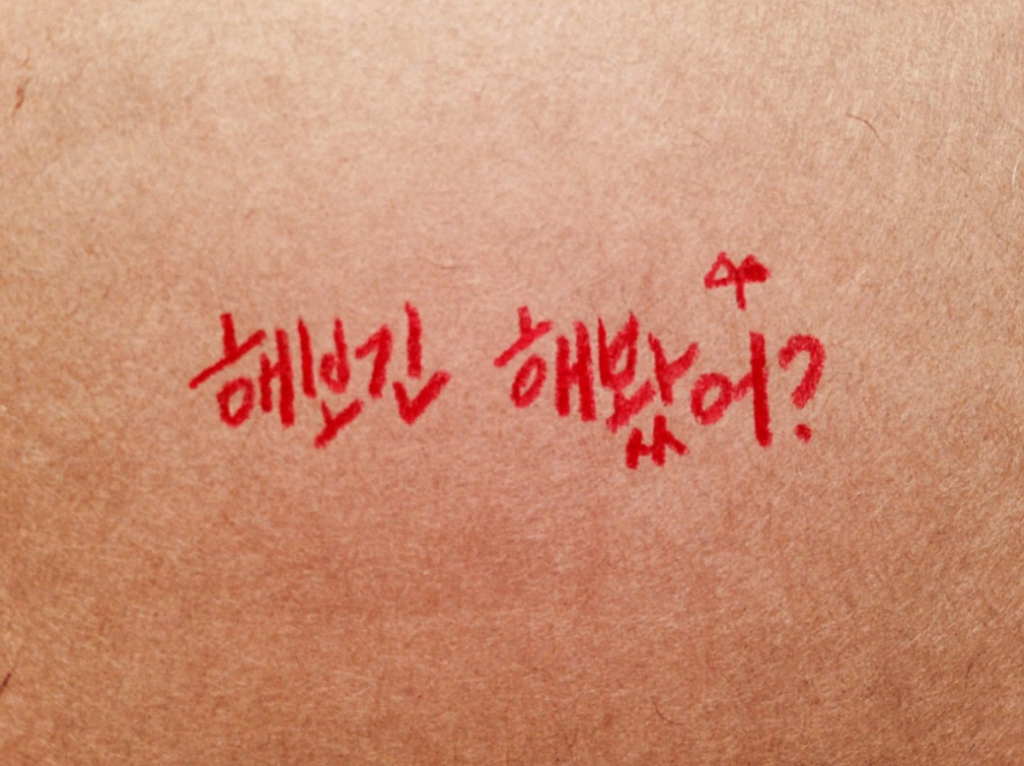

현대그룹의 고 정주영 회장이 입버릇처럼 하던 말이 있다고 하는데 바로 “해보긴 해봤어?”라고 한다(물론 그 특유의 악센트와 톤으로). 그가 살아생전에 직원들한테 힘든 일을 시키면 항상 돌아오는 답변은 “회장님, (이렇고 저렇고 해서) 그건 안될 겁니다. 이미 다른 자동차 회사들이 시도해봤는데 실패하지 않았습니까.” 였다. 그러면 그는 바로 “그래서 니가 해보긴 해봤어? 니가 해보고 그런 말을 하는 거야 아니면 남이 그랬다는 거야?”라고 바로 받아치면서 해보지도 않고 으레 겁먹고 포기하는 직원들을 야단쳤다고 한다.

“해보긴 해봤어?”

아, 정말 단순하면서도 많은 걸 내포하고 있는 질문이다. 나도 일을 하면서 이 말을 자주 하는데 정주영 회장같이 남들한테 그러기보다는 나 스스로 이 질문을 많이 던진다. 글로벌 시장을 상대로 벤처기업을 운영하는 건 생각만큼 어렵고 고달픈 일이다. 불행하게도 아직 뮤직쉐이크는 Pandora나 Spotify와 같이 유명하고 수백만 명의 글로벌 인구들이 즐기는 음악 사이트로 성장하지는 못했지만, 지금까지 미국 시장에서 이룩할 수 있던 건 미약한 발전들은 모두 ‘남들이 뭐라고 하든 간에, 일단 한번 직접 부딪혀 보고 판단하자.’라는 생각이 있었기에 가능했던 거 같다. 오늘은 이와 관련 내 최근 경험을 공유해 보려고 한다.

뮤직쉐이크 플랫폼의 강점 중 하나는 바로 빌보드 차트의 웬만한 곡들을 뮤직쉐이크의 음원들로 재구성할 수 있다는 점이다. 이걸 거꾸로 해석해보면 바로 웬만한 기성곡들을 뮤직쉐이크 플랫폼에 입력해서 유저들이 손쉽고 간편하게 – 음악의 지식이 전혀 없어도 – 리믹스를 할 수 있다는 매우 파워풀한 비즈니스 모델이 나온다. 2008년 2월, 미국 사무실을 설립할 당시, 우리는 팝 가수들의 유명 곡들을 가지고 리믹스 할 수 있는 application을 만들어서 우리의 브랜딩과 매출을 폭발적으로 늘릴 수 있는 다양한 방법에 대해서 고민을 하였고 많은 연구와 조사를 했다. 이걸 가능케 하려면 해결해야 할 일들이 많이 있었지만, 가장 어렵고 먼저 해결해야 하는 음원의 ‘저작권’이라는 게 걸려있었다.

저작권이라는 건 정말로 복잡하고 이해하기 힘든 용어이다. 나도 음악을 원래 하던 사람이 아니고, 음악 산업에서 오래 몸을 담았던 사람이 아니기 때문에, 그 당시만 해도 IT 바닥에서 유일하게 음악 저작권을 접할 수 있었던 건 Napster와 관련된 안 좋은 기사들뿐이었다. 뭐, 이 세상 모든 것이 주인과 권리가 있듯이 음악도 누군가는 그 권리를 가지고 있다는 건 당연한 거지만 뮤직쉐이크가 특정 곡을 가지고 리믹스를 하려면 과연 누구한테 어떤 허락을 받아야 하는 것일까?

지금부터 내가 하려고 하는 이야기는 – 그리고 이건 짧은 버전이다. 1년 6개월 동안 아직도 정신 차리지 못하고 있는 음반 산업 사람들과 우리가 경험하고, 배우고, 울고, 웃고 (웃을 수 있었던 사건은 거의 없었던 거 같다), 그리고 스트레스받았던 걸 모두 설명하려면 이 또한 책 한 권이 나올 수 있을 거 같다 – 고 정주영 회장의 “해보긴 해봤어?”가 왜 중요한지 잘 설명해줄 것이다:

일단 나는 주위에 있는 음악 좀 한다는 인간들과 LA에 깔린 크고 작은 음악 전문 엔터테인먼트 변호사들부터 시작했다 – 우리가 이런 걸 하려는데 이렇게 하려면 누구한테 어떤 허락을 받아야 하는지를 물어봤다. 참으로 신기하고 답답했던 건 바로 50명한테 이 질문을 하면 돌아오는 답변은 50가지였다. 어떤 이들은 유니버설과 같은 음반사에 돈을 주고 저작권 문제를 해결하면 된다고 했다. 어떤 변호사는 음반사랑 퍼블리셔들한테 동시에 권리를 clear 해야 한다고 했다. Black Eyed Peas의 리더 Will.i.am.의 매니저는 그냥 바로 가수한테 허락만 받으면 만사 오케이라고 나한테 여러 번 컨펌을 해줬다. 그리고 할리우드에서 가장 잘나가는 엔터테인먼트 변호사인 – 시간당 $700 이상 버는 – K씨는 그건 불가능하다고 했다. 왜냐하면 뮤직쉐이크의 경우 유저들이 같은 곡을 가지고 수만 개의 리믹스를 만들 텐데 그 리믹스 하나씩 파생 저작권(derivative right)이라는 게 생기고 각 파생 저작권에 대해서 음반사들이 공식적으로 승인을 해야 하기 때문이라고 했다. 유니버설과 소니 뮤직에서 15년 이상 임원을 하셨던 분은 나 같은 음악산업 경험이 전무한 애송이가 할 수 있는 일이 아니라고 했다. 뮤직쉐이크와 같은 회사와 음반사들을 전문적으로 중간에서 연결해주는 브로커들이 있으니까 이들을 통해서 일해야지만 가능한 일이라고 했다.

어쨌든 전반적인 의견들을 종합해보면, 우리가 하려는 거는 거의 불가능한 거기 때문에 그냥 아예 시간 낭비 하지 말라는 거였다.

과연 그런 것일까? 아니, 서로 돈을 벌 수 있는 비즈니스가 여기 있는데 아무리 선례가 없더라도 웬만큼 비즈니스 마인드가 있는 사람들이면 이야기라도 해볼 수 있는 여지가 있지 않을까? 아무도 도와주지 않으려고 했고, 아무도 해보지 않으려고 했기 때문에 나는 항상 그랬듯이 내가 직접 해보기로 했다. 일단 나는 언제나 그랬듯이 스탠포드와 워튼 주소록을 통해서 음반사에서 일하고 있는 동문의 연락처를 땄다. 그리고 약 70명 이상 동문의 이메일/전화번호를 따서 하나씩 연락을 해서 내 상황을 설명하고 이 바닥이 도대체 어떻게 돌아가는지를 좀 배우는 거부터 시작을 했다. 연락되는 경우도 있었고, 안되는 경우가 더 많았지만 어쨌든 나는 여기저기 사람들을 많이 소개받아서 LA와 뉴욕을 왔다 갔다 하면서 (대부분의 음반사가 LA와 뉴욕에 본사를 두고 있다) 열심히 미팅과 데모를 했다. 운 좋게도 이런 과정에서 우리는 Universal Music Group의 전설적인 CEO Doug Morris와도 미팅했고 – 신기한거는 이렇게 음악 산업에서 짬밥을 많이 먹은 분들도 우리의 리믹스 권리에 대해서 100% 시원하게 설명을 해주지 못하더라 – 대략 1년 6개월의 기간 동안 음악 산업 사람들 100명 이상과 전화 통화와 미팅을 했다.

내가 배우고 느낀 점은? 직접 해보지 않은 수많은 사람이 나한테 알려 줬던 거와는 달리 우리가 하려고 하는 게 의외로 단순하고, 충분히 가능하다는 것이다. 가령, Bruno Mars라는 가수의 (한국에서도 유명한지 모르겠지만, top of the top 가수이다) “Just the Way You Are”라는 빌보드 1위 곡에 관해서 이야기를 해보자. 이 곡을 부르는 가수는 Bruno Mars이고 그는 Warner Music Group이라는 음반사(music label) 소속이다. 그렇기 때문에 이 곡을 가지고 뭐라도 하려면 워너 뮤직을 통해서 Bruno Mars라는 가수의 승인을 받아야 한다. 이 과정을 흔히 업계에서는 master 승인을 받는다고 한다.

그러면 끝인가? 그렇게 간단하지는 않다. 왜냐하면 노래를 부르는 가수 못지않게 그 노래를 작사/작곡한 송라이터들도 이 먹이사슬에서 중요한 위치에 있기 때문이다. 중요한 건 웬만한 곡들은 한 명의 송라이터가 아닌 여러 명의 송라이터들이 작업을 하므로 모든 송라이터들의 승인을 받아야 하는 게 중요하다. 대부분의 유명한 송라이터들은 소속사가 있는데 바로 이 소속사들이 우리가 흔히 말하는 퍼블리셔(publisher)들이다. EMI Publishing과 같이 크고 유명한 기업형 퍼블리셔들이 있는가 하면 그와는 반대로 지구 반대쪽 남아프리카 공화국에 있는 구글로 검색해도 찾을 수 없는 송라이터를 관리하는 퍼블리셔 또한 있다. “Just the Way You Are”라는 곡은 복잡하게도 8명의 송라이터들이 있고 – 그 중 2명이 곡의 80%를 작사/작곡했고, 나머지는 노래 가사 중 한 줄만 작사한 사람도 있다 – 이 곡을 사용하려면 이 8명의 송라이터들의 소속 퍼블리셔의 승인을 받아야 한다. 이 부분이 조금 시간이 걸리는 프로세스이다. 특히, 유명하지 않은 퍼블리셔는 연락처를 찾기가 쉽지 않아서 재수 없으면 지구를 반 바퀴 돌아서 직접 찾아가 승인을 받아야 하는 고통을 감수해야 한다.

일단 위에서 내가 말한 게 기본 와꾸이다. 특정 곡에 대해서 그 권리를 가지고 있는 모든 이해관계자를 파악하고, 이들로부터 하나하나씩 승인을 받아야지만 그 곡을 사용할 수 있다. 물론, 곡을 통해서 발생하는 모든 수익은 정해진 %에 따라서 분배된다. 이 지루하고 복잡했던 1년 6개월의 경험을 통해서 내가 느낀 점은, 대부분의 사람은:

1/ 위와 같은 이 바닥의 판 짜임새 자체를 모르고 있다. 알려고 하지도 않는다.

2/ 알아도 “와, 이 많은 사람을 언제 어떻게 컨택하냐”라면서 스스로 해보기도 전에 포기한다.

3/ 그리고 직접 해보는 극소수의 사람들은 하다가 중간에 가수/label/퍼블리셔들과 이야기가 잘 안 되어서 일을 진행하지 못한다.

4/ 이도 저도 아니고 나한테 처음부터 무조건 불가능하다고 말한 사람들은 지네들은 직접 해보지도 않고, 해볼 노력도 하지 않고 위의 1번, 2번, 3번 사람들의 말만 듣고 마치 본인이 직접 해본 마냥 남들한테 떠벌리고 다니는 사람들이다.

나는 운이 좋게도 주위 많은 분의 도움을 받아서 1년 6개월간의 지루하고 집요한 시도 후 많은 가수/매니저/음반사/퍼블리셔들과 인간적으로 친해졌고 정확한 절차를 밟은 후에 우리가 사용하고자 하는 몇 곡들의 권리를 받을 수 있었다. 그 첫 번째가 얼마 전에 출시한 Jackson 5의 “ABC” Remix 아이폰 앱이었고 3월에 또 다른 대형 히트곡의 리믹스 앱을 출시할 예정이다. 물론, 이 모든 과정이 내가 여기서 말하는 거와 같이 쉽고 차곡차곡 진행된 거는 아니다. 많은 어려움이 있었고, 중간에 그냥 포기할까 하는 생각을 한 적도 있었지만, 다행히도 결론은 성공적이었고 나랑 우리 회사 사람들은 이제는 웬만한 엔터테인먼트 변호사들보다 이 바닥의 법칙과 생리에 대해서 잘 알고 있다고 자부할 수 있다.

2010년 8월 ‘스타트업 바이블’이 출간된 이후로 꾸준히 독자들이 늘어나고 있다. 많은 독자분은 언젠가는 창업해서 자신만의 스타트업을 꿈꾸는 젊은 학생들이다. 그런 그들에게 내가 가장 많이 받는 질문 중 하나는, “제가 이런 아이디어가 있는데 창업할 수 있을까요? 투자를 받을 수 있을까요? 배기홍님은 어떻게 생각하세요?” 이런 질문을 받으면 나는 화가 난다. 이 친구들아 – 그걸 나한테 물어보면 어떻게 하냐. 당신들이 직접 해보기나 하고 나한테 물어보는 거야? 자신이 가지고 있는 아이디어로 창업할 수 있을지를 나한테 물어보지 말고, 직접 해봐라. 그리고 투자를 받을 수 있을지 없을지도 직접 시도해보면 금방 답이 나온다. 그걸 나한테 물어보느라 이메일을 쓰는 데 시간을 낭비하지는 말아라. 직접 해보고 고객들의 반응이 있다면 이미 좋은 서비스가 될 수 있는 가능성이 있는 것이다. 직접 해봤는데 고객들의 반응이 없다면, 어떻게 하면 될까를 고민하면 된다. 만약 그 단계에서 나한테 이것저것 조언을 구하고자 하면 그땐 나도 기꺼이 도와주고 피드백을 주겠지만, 직접 부딪혀보지도 않고 처음부터 제삼자의 의견을 구하지 말라고 나는 충고하고 싶다. 나한테 물어봐서 내가 “아, 그건 정말 말도 안 되는 아이디어니까 할 생각도 하지 말아라.”라고 해서 안 할 것이라면, 창업 생각은 하지도 말고 그렇지 않다면 일단 직접 해보라고 강력하고 권장하고 싶다.

뮤직쉐이크를 미국에서 한 3년 정도 운영한 이후로 나는 남의 충고나 의견을 잘 물어보지 않는 버릇이 생겼다. 그리고 주위 분들이 나한테 “이건 이렇게 해야 하는 거야” “그건 해봤자 안되니까 하지 말아라”라는 말을 하면 나는 그냥 웃어넘기고 – 약간의 비웃음과 함께 – 그들의 말을 심각하게 받아들이지 않는다. 어떤 이는 이런 나의 태도에 대해서 “너 대가리 좀 컸다고 많이 건방져졌구나.”라고 말을 하지만 그건 나의 본질을 전혀 모르는 사람들의 그릇된 의견일 뿐이다. 모든 사람의 조언을 내가 무시하는 건 아니다. 자기들이 해보지도 않고 여기저기서 들은 말을 가지고 마치 자신들이 경험한 일처럼 이야기하는 그런 사람들의 말만 나는 무시한다. 불행하게도 내 주위 대부분의 사람이 이렇다.

그래서 그런지 나는 오로지 내가 직접 해보고 경험한 후에서야 비즈니스 결정을 내린다. 그렇게 해야지만 회사와 직원들, 그리고 자신을 위한 올바르고 하늘을 우러러봤을 때 부끄럽지 않은 결정을 내릴 수가 있다. 참고로, 지금까지 남들이 불가능하다고 말한 일들의 80% 이상이 직접 해보니까 가능했었고, 나머지 20%도 단지 시간이 조금 걸릴 뿐이지 불가능하다고 나는 생각하지 않는다.

주말에 처음으로 디즈니랜드를 다녀왔다. 우리 집에서 차로 15분도 걸리지 않는 가까운 거리에 있지만, 애도 없고 귀찮아서 지금까지 한 번도 안 가봤는데 그래도 나중에 멀리 이사를 가게 되면 아쉬울 거 같아서 가봤다. 이미 디즈니랜드보다 더 재미있고 새로 생긴 놀이공원들을 경험해서인지, 파크 자체는 조금 시시했지만, 공원을 떠나면서 나를 계속 감동하게 한 거는 바로 연 매출 40조 원 이상의 세계 최대 media/entertainment 기업의 시작은 88년 전 미키 마우스라는 생쥐에서 출발했다는 생각이었다. 로이와 월트 디즈니씨가 애니메이션을 시작으로 전 세계인을 감동하게 할 수 있는 엔터테인먼트 왕국을 꿈꾸는 거에 대해서 수많은 주위 사람들이 손가락질하고 비웃었을 것이다. 디즈니 형제는 그런 비난과 손가락질을 무시하면서 자신들의 꿈과 믿음을 직접 실행에 옮겼고 그 과정에서 실패와 실패를 거듭했지만 결국에는 성공했다. 그들을 비웃고 비난하던 많은 사람이 지금은 디즈니사의 열혈 주주인 사실이 매우 아이러니컬하지 않을 수가 없다.

스타트업에 종사하든, 제조업을 하든, 구멍가게를 운영하든, 비영리 단체에서 일을 하든 간에 새로운 일을 벌이기 전에 특히 남들이 불가능하다고 하는 그런 일들, 그리고 본인조차 의구심을 살짝 갖게 되는 그런 류의 일들 – 스스로에게 항상 다음의 질문을 던져봐라:

“해보긴 해봤어?”

내가 장담하건대 대부분의 일이 직접 부딪혀서 해보면 잘 해결될 것이고, 정말 최선을 다했는데 안 된다면 적어도 나중에 남들한테 떳떳하게 “내가 해봤는데 그건 잘 안되더라”라고 말을 할 수 있을 것이다. 물론, 이런 사람들은 왜 안되는지를 잘 분석해서 다시 해보고 또 해봐서 결국에는 성공하더라.

글이 조금 길었지만, let’s all remember. 이 “해보긴 해봤어?” 정신이 바로 소 한 마리로 시작한 구멍가게를 대한민국을 대표하는 현대그룹으로 성장시켰고, 쥐새끼 한 마리로 시작한 만화를 전 세계에 감동을 가져다주는 디즈니 그룹으로 만들었다는 사실을.

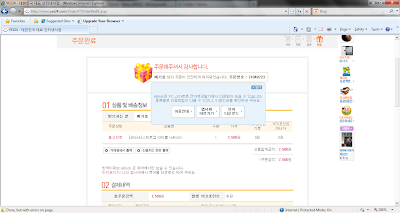

<이미지 출처 = http://rossovir.tistory.com/1031>