우리 포트폴리오에도 몇 개가 있고, 내가 파트너로 활동하고 있는 프라이머는 조금 더 활발하게 투자하고 있는 영역 중 하나가 소위 말하는 DTC(Direct-to-Customer) 스타트업이다. 특히 미국에서는 최근 5년 동안 이 분야에 엄청나게 많은 VC 펀딩이 투자되고 있는데, 그냥 간단히 말하면 스타트업이 직접 만든 자체 브랜드를 – 주로 안경, 신발, 옷, 시계와 같은 소비재 – 이커머스 사이트나 앱과 같은 온라인 채널을 활용해서 백화점이나 마트 같은 중간 판매상 없이 직접 고객한테 판매하는 비즈니스다.

우리도 이 분야에 투자했는데, 여성 신발을 제조하고 판매하는 트라이문, 숙취해소 드링크를 제조하고 판매하는 82Labs, 유기농 생리대를 제조하고 판매하는 라엘 등이 있다. 나도 정확한 조사는 안 해봤지만, DTC 스타트업 중 1조 원 이상의 평가를 받는 유니콘 회사들도 많고, 우리 본사가 있는 LA 지역 출신으로는 유니레버가 1.2조 원에 인수한 남성 면도 제품 스타트업 Dollar Shave Club이 크게 성공했다. 그리고, 한때는 유니콘 회사였지만, 이후 밸류에이션이 많이 깎인 유명 배우 제시카 알바와 한인 Brian Lee가 공동 창업한 유아용 제품 스타트업 Honest Company도 LA 회사이다.

그런데 나도 이 카테고리의 회사를 검토하면서, 이런 회사를 기술과 소프트웨어가 주가 되는 이커머스 회사로 봐야 하는지, 아니면, 그보단 그냥 자체 제품을 더 빠르고, 싸고, 좋게 제조해서, 전혀 다른 방법으로 마케팅하고, 전혀 다른 채널을 통해서 유통하는 브랜딩/제품 회사로 봐야 하는지, 항상 고민하게 된다. 왜냐하면, 비즈니스의 코어에 소프트웨어가 있냐 없냐에 따라서 이 회사의 확장성(scalability)이 결정될 수 있고, 여기서 회사의 밸류애이션에 큰 차이가 날 수 있기 때문이다. 얼마 전에 Recode의 기사를 읽었는데, 여기에 재미있는 의견 몇 가지가 제시된다.

나도 어느 정도 동의하는 부분인데, 일단 DTC 스타트업은 테크 회사는 아니라는 점이다. 물론, 아주 매끈한 이커머스 플랫폼을 직접 만들고, 다양한 마케팅 자동화 기능을 도입하고, 간단한 인공지능 챗봇과 같은 CS 관련 기술을 적극적으로 도입하는 회사도 있지만, 비즈니스의 코어에는 소프트웨어는 없다고 보는 게 맞다. 특히 미국의 Shopify나 한국의 카페24와 고도몰과 같이 이커머스에 최적화된 플랫폼을 싸고 쉽게 사용할 수 있는 이 시점에서 플랫폼을 자체적으로 개발하는 건 lean 하지 않은 방법일 수도 있다.

이렇게 테크가 기반이 안 되는 회사의 비즈니스에는 네트워크 효과가 일어날 수 없다. 페이스북과 같은 소셜미디어가 네트워크 효과 위에서 만들어진 대표적인 서비스인데, 더 많은 사람이 특정 서비스를 사용할수록, 그 서비스의 가치가 더욱더 빠르게 증가하는 효과다. 나 혼자 사용하면 아무 의미가 없지만, 더욱더 많은 사람이 페이스북을 사용할수록, 이 서비스의 가치는 폭발적으로 성장한다. 이 기사에서는 네트워크 효과가 없기 때문에 DTC 스타트업의 밸류에이션이 VC들이 전통적으로 투자하던 소프트웨어 회사만큼 높을 수가 없다고 하는데, 실은 이 부분에 대해서는 나는 동의하는 부분도 있지만, 동의하지 않는 부분도 있다.

그런데도 이런 회사들의 밸류에이션이 하늘을 향해 치솟고 있는 건, 제대로 된 시장조사나 실사를 하지 않고 엄청난 돈을 투자하는 VC들과 본인들이 운영하는 회사가 소프트웨어가 코어가 되는 테크회사라고 착각하고 있는 창업가들 때문이라고 한다. 실은, 이 부분에 대해서는 나도 좀 뜨끔하긴 했다. 우리는 초기 소액 투자지만, 이런 회사를 평가할 때 일반 소프트웨어 회사를 평가하는 기준을 적용해서 회사의 제품 자체에 큰 밸류에이션을 부여하는 경우가 있기 때문이다.

뭐, 어쨌든 밸류에션이 낮은 거 보단 높은 게 무조건 좋은 게 아니냐고 반박할 수 있긴 하지만, 이런 DTC 회사한테는 밸류에이션이 높을수록 exit의 가능성은 낮아진다는 게 이 기사의 핵심이다. IPO보다는 다른 더 큰 회사에 인수되는 게 더 현실적인 exit 전략인데, 대부분의 큰 회사는 VC와 창업가가 만들어 놓은 터무니 없는 밸류에이션을 이해하지 못하고, 이해하려고 하지 않기 때문이다. 실리콘밸리에서는 직원 10명의 매출 한 푼도 없는 회사를 수조 원 주고 인수하는 현상이 너무 자연스럽지만, 매트리스나 신발을 판매하고 있는 대기업들은 이런 구조를 이해할 수 있는 경험이 없고, 그런 교육을 받지 못했기 때문이다. 그리고 대부분 소비재는 진입장벽이 그렇게 높지 않기 때문에, 누구나 카피할 수 있고, 카피를 많이 하다 보면, 더 좋은 제품을 더 싸게 만들어서 판매할 수 있는 회사가 분명히 나타난다. 그리고, 비슷한 제품을 만드는 여러 회사 중, VC 투자를 한 푼도 받지 않은 회사가 있을 것이고, 이 회사의 기업가치는 VC 투자를 받은 회사보다 현저하게 낮을 것이다.

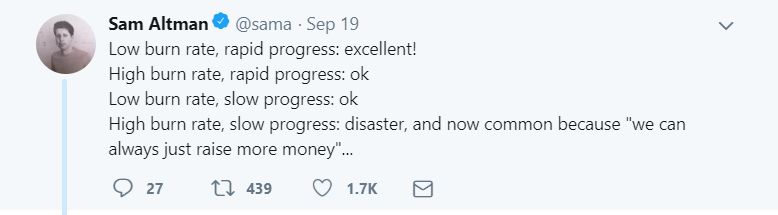

그러면, 인수하는 대기업 사장이라면 어떤 회사를 인수할 것인가? 비슷한 수치와 실적이면, 당연히 더 싼 회사를 선호할 것이다. 인수하는 사장의 입장에서는 exit 시점에 그 회사에 투자한 VC가 돈을 벌어야 하므로 굳이 더 비싼 가격을 줄 필요가 없기 때문이다. 또한, 외부 투자를 받지 않은 회사는 자체적으로 돈을 벌어서 생존해야 하기 때문에 수익성과 고객관리를 철저하게 하지만, 투자를 받은 회사는 손실이 나더라도 고객획득과 성장에 주로 집중하기 때문에, 인수한 후에 비용 관리가 큰 문제가 될 수도 있다.

이런 현실을 반영하듯, 최근에 보도된 DTC 회사 인수 건에는 두 가지 특징이 있다. 대부분 외부 투자 유치를 하지 않았고, 인수 가격이 상대적으로 저렴하다는 점이다. P&G는 Native라는 천연 데오드란트 스타트업을 1,100억 원에 인수했는데, 창업가가 회사의 90%를 소유하고 있었다. Movado는 MVMT라는 DTC 시계 스타트업을 2,200억 원에 인수했는데, 이 회사는 투자를 한 푼도 유치하지 않았고, 내부에서 지분 100%를 소유하고 있었다. 데오드란트와 시계 분야에는 실은 다른 좋은 스타트업도 많았지만, 그중 가장 좋은 회사를 가장 저렴한 가격에 P&G랑 Movado가 인수할 수 있었던 큰 이유 중 하나는 바로 인수한 회사들이 VC 투자를 받지 않아서 가격에 거품이 끼지 않았기 때문이라고 한다.

뭐, 그렇다고 모든 DTC 회사가 투자를 받지 말고, 밸류에이션도 낮게 책정해야 한다는 의미는 아니다. 모든 회사가 다르고, 모든 시장이 다르고, 모든 제품이 다르기 때문에, 그 상황에 맞는 비즈니스를 하는 게 맞지만, 그래도 자체 제품을 만들어서 고객에게 직접 판매하는 비즈니스를 하는 창업가라면 한번 곱씹어 보면 좋은 내용인 거 같다.