10월은 많이 바쁜 한 달이었다. 뭐, 우리 같은 투자자는 기본적으로 다 바쁘지만, 이번 달은 스트롱 미팅, 프라이머 16기 선발 미팅, 그리고 두 번의 짧은 해외 출장이 있었다. 일본과 동남아에 도착하자마자 미팅만 몇 개 하고 바로 다시 서울로 오니까, 시차는 거의 없지만, 역시 체력적으로 상당히 힘들었다. 그 와중에 한국에서 화장실 갈 시간도 없을 정도로 빡빡하게 회사들과 미팅하니까, 집에 오면 온종일 노가다 한 사람같이 쓰러졌다.

10월은 많이 바쁜 한 달이었다. 뭐, 우리 같은 투자자는 기본적으로 다 바쁘지만, 이번 달은 스트롱 미팅, 프라이머 16기 선발 미팅, 그리고 두 번의 짧은 해외 출장이 있었다. 일본과 동남아에 도착하자마자 미팅만 몇 개 하고 바로 다시 서울로 오니까, 시차는 거의 없지만, 역시 체력적으로 상당히 힘들었다. 그 와중에 한국에서 화장실 갈 시간도 없을 정도로 빡빡하게 회사들과 미팅하니까, 집에 오면 온종일 노가다 한 사람같이 쓰러졌다.

그중 하루는 집에 오니까 목이 쉬어서 목소리도 안 나오고 기가 다 빠진 그런 날이었다. 나는 아직도 이메일 받은편지함을 비우지 않으면 스트레스를 받기 때문에, 밤늦게까지 이메일을 하나씩 확인하고 있었다. 사무실에서 이런 긴 하루를 보내면, 중간에 이메일 확인할 시간이 없어서, 엄청나게 많은 이메일이 읽히길 기다리고 있는데, 특히 이날은 보기만 해도 토할 정도로 많았다. 그래서 그냥 중요한 내용만 답변해주고, 우선순위가 떨어지는 이메일은 읽기만 하고, 모르는 사람한테 온 이메일은 그냥 대충 넘어가고 빨리 자야지라는 생각을 하고 있었다. 그런데, 그중 유독 한 이메일이 내 눈길을 끌었다. 모르는 주소에서 온 이메일이라서 그냥 대충 보고 넘어가려고 했는데, 그 진정성 있는 내용과 창업가의 구구절절한 스토리에 잠이 확 달아났고, 나는 어느새 그 긴 이메일을 한 자도 놓치지 않고 읽고 있었다. 이메일의 단어 하나하나, 그리고 매 줄에서 묻혀 나오는 절박함에서 이분의 얼굴과 표정, 그리고 심정까지 생생하게 떠오를 정도였으니, 이건 엄청나게 잘 쓴 하나의 작품이라고 할 수 있었다.

왜 그랬을까? 피곤해서 목소리도 잘 안 나오는 그런 하루였고, 빨리 자고 싶었고, 솔직히 모르는 사람이 나한테 장황한 이메일에 사업계획서를 첨부해서 보내는 게 어제오늘 일이 아닌데 굳이 이 이메일을 처음부터 끝까지 정독한 이유는?

왠지 이분의 이메일을 읽으면서 나도 뮤직쉐이크 할 때가 생각났던 거 같다. 솔직히 그땐 정말로 돈이 절실하게 필요할 때였지만, 내가 스타트업 경험이 없어서 아는 투자자가 별로 없었다. 그래서 스탠포드와 워튼 동문 주소록을 뒤지면서, 현재 직업이 VC인 동문들한테 하나씩 이메일을 했다. 이때 내 심정은 정말 절실했다. 2008년 그 누구도 상상하지 못했던, 리만브라더스가 파산하면서 세계 경제는 곤두박질쳤고, 우리한테까지 돌아올 투자금은 더는 없었다. 그래서 한 명의 VC한테 이메일을 쓰기 위해서, 이분과 이 VC에 대해서 정말 자세히 공부하고 뒷조사를 한 후에야 이메일을 썼는데, 하나 쓰는데 한 시간 넘게 걸린 적도 있었다. 썼다 지우기를 수없이 반복하면서, 내 마음이 0과 1의 바이너리가 아닌, 정말 진심으로 상대방에게 비치고 내 간절함이 전달되길 기원하는 (전자)편지를 썼다. 이 중 90%는 답장을 못 받았고, 아마도 읽히지도 않았겠지만, 10%는 어떤 형태로든 나한테 답장을 해줬다. 물론, 이 10%도 결국 “우린 관심 없다” 였지만, 이 중 몇 명의 투자자는 당시 몸과 마음이 너덜너덜해진 나한테 조금만 더, 하루만 더 버틸 수 있는 큰 힘이 되는 지원과 위로의 답변을 해 줬는데, 지금 생각해도 감동이다.

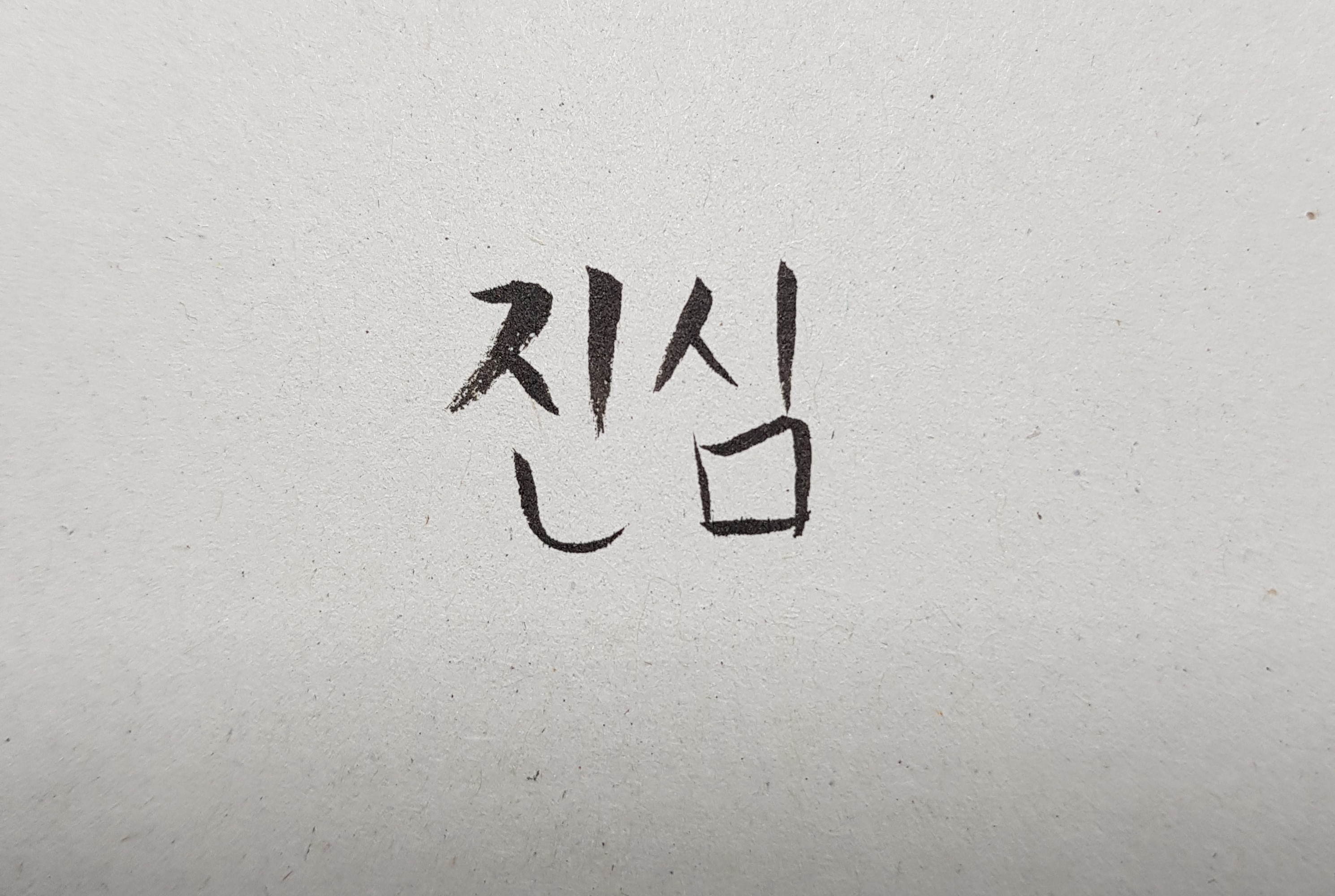

“아, 나도 뮤직쉐이크 할 때 이런 심정이었지. 이분들은 정말 얼마나 절실하게 나한테 본인들의 사업과 인생 이야기를 하고 싶을까. 꼭 답해주고, 가능하면 만나봐야겠다.” 아마도 위에서 말한 그 이메일을 읽으면서 내가 이런 생각을 했던 거 같다. 손가락으로 치고, 이게 0과 1로 표시되고, 네트워크를 통해서 나한테 화면으로 전달됐지만, 나한테는 진짜로 마음에서 우러러나오는 편지였다. 그리고 굉장히 피곤한 하루였지만, 이 이메일을 읽은 후에는 참 평온하게 잘 수 있었다.

<이미지 출처 = 크라우드픽>

저는 지금 그런 이메일을 쓰고잇습니당..

감사합니다

괜히 힘이 나네요

감사해요.

힘내세요!

리만브라더스는 2008년에 파산했고 2018년은 파산한지 10년되는 해이지요. 오타로 보입니다

아 그렇네요^^. 방금 고쳤어요. 고맙습니다!

전자 편지에서 진실함을 느끼셨다니 그 분이 얼마나 절실하게 그 전자 편지에 쏫아부었을까요

그런 전자 편지에 묻어난 절실함을 읽는 님도 대단합니다. ^___^

누가 읽어도 감동할만한 그런 내용이었습니다^^

저 역시, 배기홍 대표님의 진심이 담긴 메일 회신에 감사드리고 있습니다 🙂

그리고 아무리 피곤한 하루라도 이메일 받은편지함을 비운다는 말에

예전에 Primer 행사자리에서 누군가 “CEO는 ‘Chief EMAIL Officer’의 약자”라는 말에 공감했던 기억이 떠오르네요.

만족할만한 답변을 못 드림에도 불구하고, 항상 비즈니스 상황 업데이트 해주셔서 저야말로 정말 감사드려요 🙂

따뜻한 내용이네요. 대표님의 스타트업 들에 대한, 그리고 열심히 하는 사람들에 대한 열정과 사랑을 엿볼 수 있는 글 같아요. 사실 도움을 준 사람은 정작 기억 못해도 힘든 상황에 있던 사람들은 굉장히 작은 한마디, 손길이 평생 간직할 수 있는 힘이 되거든요. 오늘 하루도 화이팅 하세요!

Thank you 🙂 더 열심히 하겠습니다^^