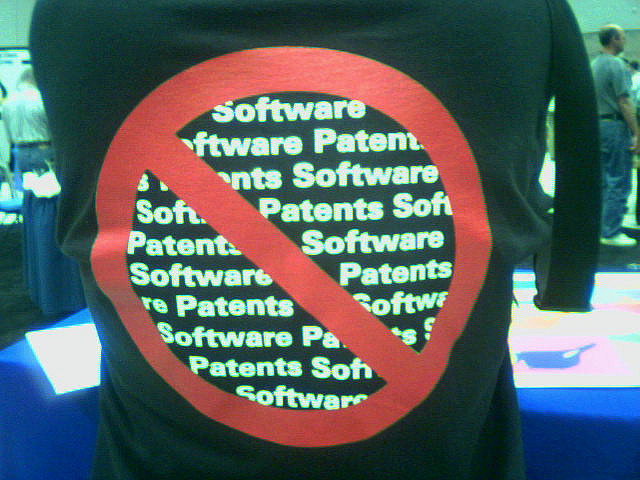

스타트업 바이블2 “계명 22 – 특허는 기술 독점을 보장하지 않는다”에서 난 특허 무용지물론에 대해서 이야기 했다. 여기서 내가 강조하고 싶었던 내용은 바로 특허는 특별하지 않다는 점이었다. 특히, 실리콘밸리에서 이제 소프트웨어 특허는 더이상 지적재산권의 지킴이가 아니라 그저 경비견 역할을 할 뿐이다. 도둑이 맘만 먹으면 털 수 있지만 굳이 경비견 있는 집을 털려고 하지는 않는것과 같은 원리이다. 이런 억제력을 만드는게 특허이다. 이러한 이유때문에 지금 미국에서는 소프트웨어 특허를 아예 없애자는 말까지 나오고 있다.

어쨌든 특허는 경쟁사의 출현을 막을 수 없다. 하지만, 예방책으로써의 특허는 남들이 가지는거보다는 내가 가지고 있는게 더 유리하기 때문에 아직 너도나도 특허 신청을 하고 있다. 2013년 3월 16일부로 미국의 특허법에 큰 변화가 생겼다. 구 시스템에서는 먼저 발명한 사람한테 특허가 주어졌지만, 새로운 Leahy-Smith America Invents Act (AIA) 하에는 먼저 특허 신청을 한 사람한테 특허가 주어진다. 즉, 과거에는 서류/이메일/증거물/증언 등을 통해서 특정 제품을 내가 먼저 발명했다는걸 증명할 수만 있다면 나한테 특허가 부여됐지만 이제는 아무리 내가 먼저 제품을 발명했어도 나보다 다른 사람이 먼저 특허청에서 특허 신청을 하게 되면 그 사람한테 특허가 부여된다. 또한, 미국 특허청에서 특허를 신청하면 다른 나라의 특허들과 같이 심사되기 때문에 똑같은 제품에 대한 특허를 여러사람이 각각 다른 나라에서 소유하게 되는 사례가 더 줄어들 것이다.

INC 잡지에 의하면, 작은 스타트업이 미국에서 특허 신청을 생각하고 있다면 새로운 특허법의 다음 사항들을 고려해봐야한다:

- 글로벌 특허 검색 – 특허 신청하려는 발명이 이미 존재하는지 전세계 database를 검색해봐야 한다. UN 전문기구의 하나인 세계지적재산권기구의 Patentscope 또는 유럽특허청을 찾아보면 왠만한 특허는 다 검색된다.구글의 특허검색엔진도 좋다.

- 임시 특허 활용 – 임시 특허 신청 (provisional application)을 고려해봐라. 정식 특허 신청은 미화 800 달러이지만 임시 특허 신청은 130 달러이다 (단, 직원수 500명 미만 회사). 임시 특허의 유효 기간은 1년이며, 1년 내에 정식 특허 신청을 해야한다.

- 기밀 유지 협약 – 투자자 또는 미디어를 대상으로 특허에 대한 내용을 공개하면 1년 안에 특허 신청을 해야한다. 기밀 유지 협약을 하지 않은 상태에서 1년 안에 특허 신청을 하지 않으면 특허 내용을 공유했던 다른 사람들이 특허 신청을 할 수 있으며 이들을 고소할 수 없다.

- 비용 절약: 새로운 특허법은 작은 스타트업들한테 비용적인 면에서 많은 도움을 줄 수 있다. 특허가 4개 이하라면 ‘소기업’으로 분류되어 정식 특허를 400 달러에 신청할 수 있다 (원래 800 달러). 그런데 특허 신청 비용 중 가장 많은 부분을 차지하는게 바로 특허 변호사 비용이다. 극단적인 경우 2만 달러까지 사용하는 것도 봤는데 다행히도 RocketLawyer와 같은 온라인 기반의 저렴한 서비스들이 요새 많이 생기고 있다.

핵심은 남들보다 빨리 신청하는거다.

참고:

–“Patents: Move Fast or You’re Screwed” by Issie Lapowsky, Inc.